Habían

pasado cuatro años desde que Rosa y sus compañeros pisaron por primera vez

suelo ruso. Cuatro años son muchos para un niño, los mayores ya pasaban de los

quince y tenían que ir pensando en su integración en el mundo de los adultos.

Las autoridades decidieron convertir algunas Casas de niños en Casas de

jóvenes. Una de las elegidas fue la Casa donde estaba Rosa y hubo que reubicar

a todos los integrantes. A algunos de los pequeños, entre ellos a Miguel, los

destinaron a Samarkanda. ¡Samarkanda!, a Rosita le recorrió un escalofrío por

el cuerpo, era el lugar donde habían descubierto los restos de Tamerlán.

Después de lo que le había contado Mikhail se imaginaba que sería un sitio

tenebroso y lleno de peligros. Tuvo que mirar en un mapa para saber dónde

estaba esa ciudad y se alarmó cuando comprobó cuán lejos se hallaba. Le pareció

que estaba en el fin del mundo. No entendía por qué se tenían que llevar a

Miguel a un lugar tan lejano. Era la primera vez que se iba a separar del

pequeño y lo sintió mucho, habló con los profesores para intentar que los

dejaran seguir juntos pero no le fue posible conseguirlo. El niño ya había

cumplido los nueve años, la misma edad que tenía ella cuando salió de Bilbao,

pero lo seguía viendo como una criatura indefensa necesitada de su protección.

Antes de separarse habló con él y le dio muchos consejos, como lo haría una

madre con su hijo. Sobre todo le insistió repetidamente en que se mantuviera

siempre acompañado de sus amigos, que no se separara del grupo, que estuviese

atento a lo que decían los cuidadores, que no se despistara, el pequeño no

había perdido la costumbre de distraerse con cualquier cosa y a Rosa le

preocupaba esa faceta de su carácter. Ya había estado a punto de perderse en un

par de ocasiones.

El

Comité había decidido que los chicos que no tenían buenas notas y que no iban a

seguir los estudios debían aprender un oficio para empezar a trabajar en alguna

fábrica. Con ese objetivo, Charito, Azucena, Teodoro, Eduardo, y Cagalort, fueron destinados a

Leningrado.

Rosa

sí era buena estudiante y podía haber pasado a un curso superior, pero prefirió

no separarse de sus amigas. Seguía sin noticias de su familia y desde que llegó

a Rusia su familia eran sus compañeros. La separaban de Miguel y no quería perder

también el contacto con sus amigas más íntimas. Pidió ir a Leningrado, aprobaron

su petición, y los enviaron a todos a aquella ciudad inmediatamente.

Durante

el viaje comprobaron que la mayoría de la gente iba en sentido contrario. En

las estaciones se agolpaba un gentío desarrapado esperando tomar por asalto los

trenes que iban hacia el Este. Ancianos, mujeres y niños, cargados de bultos, hacinados

en los andenes, durmiendo en el suelo para no perder el sitio, aguardaban con

ansiedad el convoy que los alejase del frente. Sus rostros reflejaban tristeza

y resignación, como si aceptaran con dócil sumisión el irremediable destino. En

la ciudad, ante la amenaza inminente de la guerra, a los niños más pequeños los

estaban evacuando hacia el interior del país y solo iban quedando los mayores

de quince años. A Rosa y sus amigos los instalaron en una casa de la Avenida Nevsky,

donde habitaban otros doscientos cincuenta jóvenes españoles de los que habían

llegado en el Sontay.

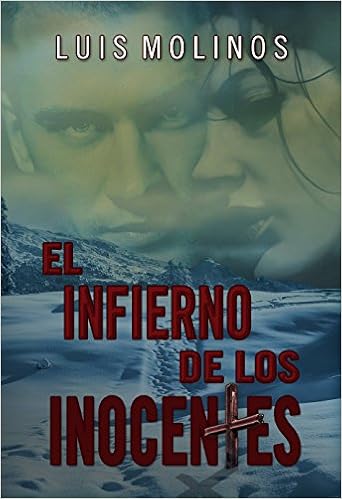

Fragmento de "El infierno de los inocentes", novela sobre los niños que fueron llevados a Rusia durante la Guerra Civil española y los jóvenes que poco después acudieron allí con la División Azul.

Disponible en Amazon

Opiniones de clientes

![EL INFIERNO DE LOS INOCENTES de [Molinos, Luis]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51g6u%2B17SHL.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario